企業は、従業員に対して、賃金(給与)や弔慰金、退職金等を支給し、場合によっては実費精算をしますが、これは労働契約に基づいてなされるものです。そして、労働契約の内容は、法令や就業規則、労働協約によって規律されるので、賃金に関する規律を理解しておかなければ、賃金の未払いの問題が生じかねません。

ここでは、賃金について解説します。

賃金とは

労基法11条において、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定められています。そのため、どのような名称で支給されていても、労働の対償(対価)であるものは賃金です。

給料や賞与が賃金だということは分かっても、その他給付に関して何が賃金に該当するのか意識している方は少ないでしょう。賃金に該当すれば、支払いに関して様々な規制が適用されるため注意が必要です。

賃金に該当するか迷うもの

労基法11条では、労働の対償として支給されるものが賃金であると記載されているだけなので、実際、賃金なのか否かの判断に迷ってしまうようなものがあります。

賃金か否かの区別基準

使用者から労働者に支払われるもの全てが賃金ということではありません。

使用者からの給付の中で、「任意的恩恵給付」(退職金、結婚祝金等)、「福利厚生給付」(家族手当、住宅手当等)、「企業設備・業務費」(作業服代、出張旅費等)に該当するものは労働の対償ではないため、原則的には賃金ではないとされています。

ただし、上記に該当する給付の中でも、労働契約、就業規則、労働協約等で支給条件が明確にされており、使用者がそれに従った支払い義務を負うものについては賃金として扱われます。

労基法11条の解釈通達をみると、金銭に限らず物や利益も賃金になり得ることとされ、退職金等の恩恵的給付は、原則として賃金に該当せず、労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確な場合に限り賃金に該当するとされています。

- 法第一一条関係

(一) 労働者に支給される物又は利益にして、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなすこと。

(1) 所定貨幣賃金の代りに支給するもの、即ちその支給により貨幣賃金の減額を伴ふもの。

(2) 労働契約において、予め貨幣賃金の外にその支給が約束されてゐるもの。 - (二) 右に掲げるものであつても、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなさないこと。

(1) 代金を徴収するもの、但しその代金が甚だしく低額なものはこの限りでない。

(2) 労働者の厚生福利施設とみなされるもの。 - (三) 退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこと。但し退職金、結婚手当等であつて労働協約、就業規則、労働契約等によつて予め支給条件の明確なものはこの限りでないこと。

実費精算

旅費や日当

出張旅費は、業務のために使ったお金を使用者から返してもらうという性質があるため、労働の対償ではなく、賃金には含まれません。

日当も、出張に要する飲食代等であるため、賃金には含まれません。ちなみに、日当が不合理に高額なものである場合には、脱税の手段等とみなされるおそれがあるので注意してください。

交通費

通勤交通費は、支給条件が明確化されている場合には賃金となります。

企業において、通勤交通費が支払われることは一般的ですが、実は通勤交通費の支給は法的な義務ではありません。なぜなら、労働契約は持参債務であり、原則的に、通勤に要する費用は労働者が負担すべきものだからです。

そのような事情から、通勤交通費は賃金に該当しますが、割増賃金の計算や税金の計算等、特別な扱いをされる場面もあります。

弔慰金

恩恵的給付である弔慰金は、原則として賃金ではなく、就業規則等で支給条件が明確化されている場合に賃金となります。

つまり、社員が亡くなった際に、遺族に対して支払うお金を就業規則等によって決めていた場合には、賃金に該当するということです。

一方で、そのような規定は存在しないものの、使用者の判断により、企業が弔慰金を支払った場合には、賃金に該当しないことになります。

退職金

恩恵的給付である退職金は、原則として賃金ではなく、就業規則等で支給条件が明確化されている場合には賃金となります。

企業から支払われる金銭の中でも、退職金は高額になるケースが多いため、争いにもなりやすいといえます。

そこで、いっそのこと明文の規定が無ければよいと思うかもしれませんが、退職金の支払いが労使慣行になっていたと認められる場合等もあるため、支給する場合には注意が必要です。

その他

住宅手当や家族手当等は、原則的に賃金ではありませんが、支給する条件が明確にされている場合には賃金となります。また、給食は、提供する代わりに賃金が減額されないのであれば現物給与となるため賃金ですが、減額されていれば賃金ではありません。

さらに、発明奨励金のように、支給条件が明文で定められていても、労働の対償ではないため賃金に該当しないものもあります。

なお、ホテルやレストラン等におけるチップは、使用者が支払う金銭ではないので、原則的に賃金ではありません。ただし、客から受け取ったチップを使用者が回収し、労働者に配分するシステムである場合には、賃金に該当するケースがあります。

賃金に関する5原則

労働者の生活を保護するため、労基法は、賃金について5つの原則を定めており、これに反することは許されません。

以下で、賃金に関する5原則をそれぞれ解説します。

通貨払いの原則

賃金は、我が国の通貨で支払わなければならず、現物支給や外国の通貨による支給、小切手による支給は、原則的に禁止されています。ただし、法令や労働協約に別段の定めがある場合であれば、通貨以外のもので支払うことが可能です。

なお、賃金を金融機関の口座に振り込むことは、労働者の同意を得る等の条件を満たせば可能になります。近年における世間の感覚では、賃金を銀行口座に振り込むことは当然に認められても良さそうですが、かつては銀行からお金を引き出す際に手間がかかったので、その頃の名残として、口座振り込みには条件が付されています。振込手数料を控除することは賃金全額払の原則に反するので許されません。

ちなみに、退職金の支払いについては、小切手を交付することが認められており、合理的であれば分割払いも認められています。

全額払いの原則

賃金は、原則として全額を支払わねばなりません。

そのため、使用者が労働者に対する債権を有していたとしても、それを一方的に相殺することは、原則として認められていません。ただし、労働者の経済生活の安定を害さない範囲で、過払賃金の清算として調整的相殺を行う場合や、労働者が自由な意思に基づいて同意している場合であれば相殺することが可能です。

なお、源泉徴収や社会保険料の控除等は認められています。また、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合や労働者代表との書面による協定があるとき等も、例外として賃金の一部を控除して支払うことができます(物品の購入代金等)。

直接払いの原則

賃金は、労働者に直接支払わねばなりません。そのため、労働者が未成年者である場合であっても、法定代理人(保護者等)に賃金を支払うことはできません。

とはいえ、この原則を厳守すると、労働者が病気になった際に、給料を受け取りに行けないという事態に陥りかねず、労働者にとって不利益になってしまいます。そこで、労働者本人と同視できる者(労働者から頼まれて受け取りに来た者等)への支払いは適法です。

毎月払いの原則

賃金は、毎月1回以上は支払わなければなりません。1回以上なので、毎月2回支払うことは問題ありません。

ここで、「年俸を受け取る労働者はどうするのか?」という疑問が浮かぶかもしれません。実は、年俸制の労働者に対しても、この原則が適用されます。そのため、年俸の12分の1を毎月支払う等する必要があります。

一定期日払いの原則

賃金は、毎月支払うだけでなく、一定の期日を定めて支払わなければなりません。

なぜなら、「賃金の支払いは毎月行われるものの、支払う日付は使用者の気まぐれで決める」といったことをされると、労働者の生活が不安定になりかねないからです。

賃金に関する規制

上記賃金に関する5原則の他、賃金については次のような規制があります。

賠償予定の禁止(労基法16条)

労働者が業務命令等に違反した場合について、罰金制度等を定めて徴収することは禁止されています。

なお、労働者の故意や過失によって損害が生じた場合に、その賠償を求めることは可能です(損害の一部についてのみ、賠償請求が有効とされる場合もあります)。

賃金の前借/前借金相殺の禁止(労基法17条)

使用者は、労働者に対して、借金を返し終わるまで労働することを条件として貸し付けを行い、その債権と賃金を相殺してはなりません。

これは、かつて横行した、労働者の退職を難しくして強制労働を行わせるための契約を規制するものです。特に、このような契約が、親の借金を返済するために子供を労働させるような事態を招いたことから禁止されています。

なお、使用者が労働者にお金を貸すこと自体は禁止されていませんが、その借金を賃金と相殺することは、全額払いの原則に反するため注意が必要です。

強制貯金の禁止(労基法18条)

使用者は、労働者に対して、社内預金を強制することはできません。また、労働者の預貯金を使用者が管理する契約を結ぶことも禁止されているため、通帳や印鑑等を使用者が管理することはできません。

これは、使用者が賃金を管理することで、労働者を退職させないようにすることを防止するための規定です。また、使用者が預かった賃金を濫用して、労働者が取り戻せなくなる事態を防止することも目的としています。

非常時払い(25条)

使用者は、労働者が婚姻や出産、疾病、災害等の費用として使うために請求した場合には、支払期日前であっても、既に行った労働に対する賃金を支給しなければなりません。

この規定は、あくまでも既に行った労働の賃金を支払う義務を定めたものであり、労働者が賃金を前借りする権利を認めたものではありません。

近年、地震や洪水等の自然災害が頻発していますが、そのような災害の被災者には非常時払いを求める権利があると考えられるため、労働者が被災した際には、この規定を念頭に置いておくべきでしょう。

休業手当(労基法26条)

使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には、使用者は労働者に対して、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。

使用者の責めに帰すべき事由には、商品が売れないことや会社の機械の故障等が該当します。また、当該労働者が所属していない労働組合がストライキを行い、それが原因で労務の提供ができなくなった場合には、使用者の責めに帰すべき事由に該当すると解されています。

出来高払い制の保障給(労基法27条)

出来高払い制とは、労働者の製造した物の数や価格等、あるいは売上額等によって賃金額が決まる制度のことです。

この制度では、労働者の能力等により、賃金が極めて低額となるおそれがあるため、使用者は、労働時間に応じた賃金の保障をする義務があります。

その水準は、平均賃金の6割(休業手当と同等)程度が妥当であると解されていますが、少なくとも最低賃金法で定められた金額を下回ることはできません。

最低賃金(労基法28条)

例えば、営業職の労働者の賃金を完全な出来高払い制としてしまうと、売り上げが0円であれば賃金も0円ということになりかねません。しかし、それでは労働者が最低限の生活を送ることもできず、困窮してしまいます。

そこで、使用者は、労働者に最低賃金法で定められた賃金を保障しなければなりません。これは、使用者と労働者が賃金額について合意したとしても、下回ることのできない水準です。

ここで注意しなければならないことは、試用期間や研修期間の労働者、あるいは見習い等の呼ばれ方をしている労働者であっても、原則として最低賃金が適用されることです。職人気質な使用者であれば、一人前の仕事ができないことを理由に、自己判断で減額しても良いと考えてしまうかもしれません。しかし、そのような労働者であったとしても、最低賃金を支払わずに済ませるためには、減額の特例許可が必要です。

平均賃金

解雇予告手当として平均賃金の30日分を支給しなければならない(労基法20条)等、平均賃金をもとに支給しなければならないものがいくつかありますので、平均賃金について説明しておきます。

平均賃金とは

平均賃金という言葉を聞けば、「日本の労働者の賃金の平均」のことであると勘違いしてしまうかもしれませんが、労基法上の平均賃金は、概ね「特定の労働者の1日当たりの賃金」であり、その計算方法や、算入する賃金についての規定等が細かく定められています。

平均賃金の適用場面

平均賃金が適用される場面として、以下の6つが挙げられます。

- 解雇予告手当

- 使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合に支払われる休業手当

- 年次有給休暇の日について支払われる賃金

- 労働災害の補償

- 減給の制裁を行う場合の制限額の算定

- じん肺管理区分により地⽅労働局⻑が作業転換の勧奨または指示を行う際の転換手当

平均賃金の計算方法

計算方法

平均賃金は、算定事由が発生した日以前の3ヶ月間に、当該労働者に対して支払われた賃金総額を、その期間の総日数で除すことにより計算されます。総日数は労働日数ではなく、休日を含む日数を指します。

平均賃金に含まれない賃金には3種類あり、臨時の賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、現物給与で一定のものは含まれません。

例えば、慶弔費や私傷病手当等の臨時の賃金は平均賃金からは除外されます。また、賞与のように、3ヶ月を上回る期間ごとに支払われる賃金も除外されます。

そして、現物給与で一定のものも除外されますが、通勤交通費を6ヶ月定期券で現物支給している場合には、それを1ヶ月当たりの金額に換算して平均賃金に参入します。

最低保証額

解雇されることになった等の理由により、平均賃金を算出する必要が生じた労働者の賃金が時間給制や出来高制等であった場合には、上記の計算方法で計算すると、平均賃金が不当に低額となり、労働者に著しい不利益を与えるおそれが生じます。

そこで、算定事由が発生した日以前の3ヶ月間に、当該労働者に対して支払われた賃金総額を、当該期間の労働日数で除すことにより計算された金額の60%が保障されます。つまり、労働日当たりの賃金の60%が保障されるのです。

賃金請求権の消滅時効

従来は、賃金請求権の消滅時効は2年と定められていました。しかし、労基法の改正により、令和2年4月1日以降に発生する、賃金債権の消滅時効は5年とされました。ただし、5年という期間は長すぎるという意見が出たことから、当分の間は3年と定められました。この経過措置は、施行後5年の状況を勘案して再検討される予定です。

また、退職金の消滅時効は、従来と同じ5年のままで変更はありません。ちなみに、有給休暇の請求権等も、今までと同様に2年で消滅時効を迎えます。

なお、この法改正によって、すぐに3年前の未払い賃金を請求されてしまうわけではありません。令和2年3月31日以前の未払い賃金については、2年で消滅時効を迎えることになります。

参考資料:「改正労働基準法Q&A」(令和2年4月1日厚労省労働基準局)

まとめ

賃金は、労働者にとって大切なものであるため、法令によって厳重に保護されています。さらに、労基法改正により時効が延長されたため、未払い賃金があれば、法的に争うことになった際の労働者からの請求金額が、現状よりも高額となるおそれがあります。

賃金の未払いについて、不安に感じることがある場合には、顧問弁護士にご相談することをお勧めします。

労働者の能力等の適性を吟味するために、試用期間は多くの企業で採用されています。しかし、労働者の生活の糧を奪いかねない本採用拒否は、当然のようにできるわけではありませんので、試用期間の設定、運用には注意してください。

ここでは、試用期間について解説します。

試用期間とは

試用期間の目的・意味

従業員を採用するにあたって、その適性を判断するため、多くの企業が試用期間(3ヶ月~6ヶ月程度)を設けています。ただ、その意味をしっかりと考えたことはあるでしょうか。本採用するか否かを判断するためのお試し期間であって、自社にそぐわないと会社が思えば、簡単に本採用を拒否できると考えていないでしょうか。

試用期間という言葉からすれば、勤務態度や能力、あるいは健康状態等を確かめ、適性を欠く事情があれば、自由に本採用拒否できる期間だと思うかもしれませんが、そうではありません。

試用期間は、採用時に判断ができない事情を踏まえて適性を見極めることができるようにするための期間だと解されており、採用段階では知ることができず、また知ることが期待できないような事実が判明した場合において、判明した事実に照らしその者を継続して雇用することが適当でないと判断することが、本来の試用期間の趣旨、目的に徴して客観的に相当と言えるような場合でなければ本採用拒否はできないとされています(三菱樹脂事件:最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁など)。

試用期間の法的性質

試用期間を設けた労働契約は、「解約権留保付労働契約」と解釈され、あくまでも労働契約が成立していることを前提に、従業員の試用期間中の働き等から適格性を欠くと認められる場合には、雇用契約を解約し本採用を行わないことができる権利(留保解約権)が会社側に留保されていると考えられています(三菱樹脂事件:最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)。

なお、留保解約権の行使は、労働契約の解約である以上、「解雇」に該当します。ただ、留保解約権を設けた趣旨や目的に鑑み、その有効性は本採用後の解雇よりも緩やかに判断されてはいます。

有期雇用との違い

有期雇用(期間の定めのある労働契約)は、契約期間が満了すれば、契約期間の変更や更新をしなければ、原則として終了します。この点を利用して、有期雇用を試用期間的に利用している企業もあるのではないでしょうか。

多くの場合、更新に関する規定が設けられており、問題がなければ契約が更新されることが多いと思いますが、更新が繰り返されるなど、更新への期待に合理的理由があれば、容易に雇止め(更新拒絶)は認められなくなります(労契法19条)。また、雇用期間が通算5年を超える場合には、労働者からの無期契約の申込みがあれば無期雇用に転換するので注意してください(労契法18条)。

他方で、試用期間を設けた労働契約(解約権留保付労働契約)は、留保解約権が適法に行使されない限り本採用となります。

有期雇用は、一定の期間を定める点で試用期間と類似しますが、期間満了の時点で労働契約が終了する点で大きく異なります。

もっとも、試用期間的に有期雇用を利用している場合には、有期雇用の解釈が争われることが少なくありません。形式的に有期雇用としていたとしても、期間満了により終了する旨の明確な合意がなされていない実態から試用期間だと判断された事案も存在しますので、「有期雇用だから期間満了で契約を終わらせられる」と安心しないようにしてください(神戸弘稜学園事件:最判平成2年6月5日民集44巻4号668頁)。

試用期間の延長

試用期間は多くが6ヶ月以下であり、その間に労働者の適性を見極めるのは難しいケースもあります。そこで、もう少し様子を見たくなったときには、試用期間を延長すればよいと簡単に考えておられるかもしれません。

しかし、試用期間の延長は、就業規則等で「試用期間が延長される場合があること」や「延長事由」、「延長される期間」が明示されていなければ、認められません。

また、本採用を拒否されるような事情が労働者にある場合(雅叙園観光事件:東京地判昭和60年11月20日労判464号17頁)や、当初の試用期間では判断が不可能であった場合等、限られた場合でなければ延長は認められないと考えてください。

適性を判断するために必要な合理的期間を超える試用期間は、公序良俗に反し無効とされており、試用期間の長さは適正でなければなりませんので、最初から試用期間を長く設定することも避けてください。例えば、見習社員としての試用期間(最短6ヶ月~9ヶ月、最長12ヶ月~15ヶ月)を経たのちに、試用社員としての試用期間(6ヶ月~12ヶ月)を設けていた事案では、試用社員としての試用期間について無効だとされています(ブラザー工業事件:名古屋地判昭和59年3月23日労判439号63頁)。

本採用拒否

試用期間中の様子をみて本採用を見送りたいと思うこともあるでしょう。しかし、労働契約(解約権留保付労働契約)が成立している以上、法的には解雇にあたりますので、本採用拒否は慎重に行わなければなりません。

本採用拒否に関する基本的な考え方

本採用の拒否は容易に認められるものではありません。「解雇」である以上、労契法16条により、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当であると認められなければならないからです。

本採用拒否の有効性に関しては、本採用を拒否した労働者の能力や資質がどの程度低いか、改善するよう指導等を行ったのか、今後の指導等によって改善の見込みがあるのかが考慮されています。本採用拒否の合理性は、企業側に立証責任がありますので、本採用拒否をする可能性を踏まえて、試用期間中の働きぶりや指導内容などを記録に残すことを忘れないでください。

なお、本採用の拒否は解雇であることから、試用期間開始後14日以内である場合や、解雇予告除外認定を受けた場合を除き、最大で30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。

試用期間満了時の場合

労働者の重大な経歴詐称が判明した場合や何度督促しても必要書類を提出しない場合、無断欠勤・無断遅刻等を繰り返し改善が見込めない場合等であれば、基本的に、本採用拒否が認められるでしょう。

では、能力不足を理由とするケースはどうでしょうか。

労働者に繰り返し指導することを怠り、漫然と試用期間を経過したような場合には、本採用拒否は認められません。企業には、労働者を繰り返し指導し、改善する機会を与えることが求められます。

また、本採用後に能力向上が期待できるのであれば、本採用し、その機会を与えなければなりません。特に、新卒採用者であれば能力不足は当たり前なので、能力不足による本採用拒否は基本的にできないと考えておくべきです。

一方、中途採用者であれば、能力があることが前提なので、新卒採用者に比べれば、能力不足による本採用拒否が認められやすくはあります。

ただし、どういった能力が備わっていることを条件として採用したのかを明確にしておくようにしてください。

試用期間中の場合

試用期間満了を待たずして、能力や適性を欠くと感じることも少なくないと思います。

ただ、試用期間中に解雇することは、試用期間満了時に解雇するよりも、はるかにハードルが高くなります。

試用期間は、労働者の適性を判断するための機会である以上、企業には指導教育を尽くすことが求められ、重大な経歴詐称があった場合や、指導教育によって改善する見込みが無いことが明白な場合等、よっぽどの場合でなければ、試用期間中の解雇はできないと考えてください。

適正な試用期間の長さ

試用期間自体は、企業が自由に定めることができますが、適性を判断するために必要な合理的期間を超える部分は、公序良俗に反するとして無効になります。合理的期間か否かは、業務内容など具体的な事情を踏まえ判断されますので、一概にはいえませんが、3ヶ月~6ヶ月程度であれば無効とされることはないでしょう。

平成26年に実施された独立行政法人労働政策研究・研修機構による「従業員の採用と退職に関する実態調査」によると、中途採用の場合で65.7%が3ヶ月間、16.5%が6ヶ月間としているようです(新卒採用の場合は、66.1%が3ヶ月、18.3%が6ヶ月)。

試用期間は当たり前ではない

試用期間は、労働契約に当然に含まれるものではありません。労働契約の内容となって初めて試用期間付きの労働契約(解約権留保付労働契約)となります。試用期間について聞いていなかったと労働者から言われないよう、試用期間については、求人段階から明確に伝え、労働契約書や労働条件通知書へ明記するようにしてください。

就業規則と異なる試用期間の有効性

就業規則の基準に達しない労働契約の内容は無効であり、無効となった部分は就業規則の定める基準によることとなります(労契法12条)。そのため、個別の労働契約で試用期間を6ヶ月に定めたとしても、就業規則に3ヶ月と定めているときには、労契法により試用期間は就業規則の定めどおりに3ヶ月となりますので、労働契約で試用期間を定める場合には、就業規則の定めを確認することを忘れないでください。

他方、労働契約で就業規則よりも短い試用期間を定めた場合には、就業規則よりも有利な内容なので労働契約で定めた期間となります。

就業規則と労働契約の内容にズレがないように、例えば、就業規則に試用期間を定める場合には、3ヶ月~6ヶ月といった幅を持たせておいて、面接を踏まえて適正な試用期間を設定することがよいでしょう。

有期雇用における試用期間の有効性

有期雇用は、契約期間を更新せずに雇止めが可能であるからか、有期雇用に試用期間を設けていない企業にお会いすることがあります。

しかし、有期雇用であっても、社会人としての常識的な対応に欠けており、自己中心的な言動が顕著である労働者も存在することから、試用期間を設けておく方が無難でしょう。

ただし、有期雇用は契約期間の雇用保障的意義があるため、試用期間の長さには注意が必要です。1年間の有期雇用に対して6ヶ月の試用期間を設けた事案で、3ヶ月に短縮されたこともありますので、有期雇用の試用期間については、契約期間を踏まえて設定するようにしてください(リーディング証券事件:東京地判平成25年1月31日労働経済判例速報2180号3頁)。

本採用拒否が認められた事例

宇部コンクリート事件(東京高判昭和48年3月23日)

【事案の概要】

当該事案は、コンクリートミキサー車運転手として雇用された三級整備士の資格を持つ控訴人が、試用期間の満了により本採用を拒否された事案です。

被控訴人である会社は、控訴人の本採用を拒否した理由として、コンクリートミキサー車運転手としての注意能力の著しい欠如、会社に対する損害惹起、経歴詐称、勤務状態や生活態度不良などを総合して判断したと主張しました。

控訴人の「注意能力の著しい欠如」として挙げられるのは、ドラム内の生コンクリートが固まらないように、ドラム内の羽根を常に回転させておかないといけないところ、生コンクリートを積んだまま、ミキサー車のドラム内の羽根を止め、1時間以上も放置していたことです。その結果、ドラム内のコンクリートが固まってしまいました。

さらに、控訴人は、上司や同僚に指示等を求めることもないまま羽根を動かしたため、羽根を回転させるためのローラーチェーンを切ってしまいました。これについても「注意能力の著しい欠如」として挙げられました。

これに対して控訴人は、会社側によるチェーンが切れないようにするための対策が不十分であったこと、ミスをしないようにする会社の指導が不十分であったこと、本件本採用拒否は控訴人による組合活動が理由であることを主張しました。

【判旨】

当該事案において、羽根を止めたこともチェーンを切ったことも、控訴人による甚だしい不注意によるものであると裁判所は認定しました。

そのうえで、控訴人がこれらのミスを犯したことについて、コンクリートミキサー車の運転手としての能力及び適格性に欠けており、試用期間中における被用者の業務適格性の判定について、使用者に広い裁量・判断権が留保されていることに鑑みれば、被控訴人である会社が控訴人に業務適格性がないと判断したことが不相当であるとは言えないと指摘しました。

そして、本採用拒否が無効であるとの控訴人の主張を全て退け、控訴人の請求を棄却しています。

本採用拒否が認められなかった事例

医療法人財団健和会事件(東京地判平成21年10月15日労判999号54頁)

【事案の概要】

当該事案は、被告法人に事務総合職として採用された原告が、試用期間満了まで20日間程度を残す時点で解雇された事案です。

原告は、職場におけるパワハラや退職強要によって精神疾患を発症したため、本件解雇は業務上負傷した労働者の解雇を規制する労基法19条に違反することや、本件解雇は解雇権の濫用であることを主張しました。

一方で被告法人は、原告が初歩的なミスを繰り返していたこと、指導すると退職を申し出る等して改善を拒否していたこと等に鑑みれば、原告の事務能力の欠如を理由に解雇することは解雇権の濫用ではなく、パワハラや退職強要は行っていないと主張しました。

【判旨】

当該事案において、被告法人の職場におけるパワハラや退職強要は認められないため、原告の精神疾患と業務との間に因果関係は無く、労基法19条に違反しないと裁判所は認定しました。また、原告の業務遂行に関する教育・指導は十分に行われていたと指摘しました。

しかし、原告の勤務状況等は改善傾向にあり、被告法人の要求する水準に達する可能性があったため、試用期間満了まで20日間程度を残す時点での解雇は、時期の選択を誤っており無効であると認定しました。

試用期間と似た目的の採用方法

試用期間的有期雇用

この制度は、当初は有期労働契約を締結して採用し、企業にとって有益な人材であることを確認してから無期労働契約を締結する制度です。

企業にとっては、無期労働契約を締結しなければ原則として労働契約が終了するというメリットがありますが、実質的には無期労働契約の試用期間であったとみなされれば、解雇は困難となるので注意が必要です。

紹介予定派遣

この制度は、必要な許可を得ている労働者派遣事業者が、職業紹介目的で労働者を派遣する制度です。紹介予定派遣であっても、労働者派遣であることに変わりはありませんが、派遣先に正規労働者として採用される可能性があることから、通常の派遣では禁止されている事前面接が可能です。

契約社員前置採用

この制度は、自社で募集した者と有期労働契約を行い、その後で当該労働者の希望を確認して、改めて応募してもらい、正社員として採用するか否かを選考する制度です。有期雇用として働いてもらうことで2段階選考を可能とする仕組みですから、ミスマッチを防ぐことに有益でしょう。

ただ、有期雇用とした労働者に対して、そののち、ほぼ確実に正社員として採用されるかのような期待を与えていたり、従来は例外なく採用されたりしている等、形式だけの運用をしてしまうと、試用期間だと判断されるおそれがありますので注意してください。

常用目的紹介

この制度は、求人者と求職者の間に、当初は有期雇用契約を締結させて、その契約が終了した後に引き続き無期雇用契約を締結させることを目的として職業紹介を行う制度です。契約社員前置採用と異なり、事業者から求職者を紹介してもらえるため、募集をかける労力を省けることがメリットです。

ただし、この制度を利用する場合には、正社員として採用した後で、改めて試用期間を設けることは適切ではないとされていますので注意が必要です。

トライアル雇用

この制度は、ハローワークの紹介により、企業で若年失業者等を試行的に一定期間だけ雇用し、その期間中に若年者の実務能力等を向上させ、その後の無期雇用契約へつなげることを目的とした制度です。

無期雇用契約に移行して労働者を継続雇用した場合には、奨励金が支給される制度も別途定められています。

体験入社

この制度は、インターンシップとも呼ばれており、学生が在学中に、将来のキャリアに関連した企業において、職業体験を行う制度です。

入社後のミスマッチを解消して早期離職を予防し、優秀な人材の発掘に役立つため、学生だけでなく企業にとってもメリットの大きな制度です。

まとめ

以上のように、試用期間は、一般的な理解と労働法の解釈とのズレが大きいといえます。

そもそも、試用期間なのか否か、客観的に合理的な理由があって社会通念上相当といえる本採用拒否か等について、裁判所は、個別具体的に判断を行いますから、一概に適否を判断することは困難です。

そのため、試用期間の設定や運用の際には、是非、顧問弁護士など専門家の助言を得るようになさってください。

多くの企業は、継続的に事業活動を行うことを目的としていますので、経営状況に応じて、労働者との関係を柔軟に変更する必要がありますが、企業と従業員との関係における基本的な部分は、採用する段階で決まってしまい、一方的に不利益に変更することは簡単にできません。また、一度採用すると、簡単には解雇できません。

採用は、企業と労働者の関係を決定づけると言っても過言ではありません。ここでは、重要な「採用」について、基本的なことから解説します。

採用とは

採用するということは、企業と労働者が労働契約を結ぶということです。労働契約法等では労働契約とされる一方で、民法623条では雇用契約とされていますが、同じ意味と考えて差し支えありません。

労働契約に関しては、労働契約法6条において「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」とされおり、労働契約は、①労働者が使用者の指揮命令に従い労働し、②使用者がこれに対して賃金を支払うことを口頭で合意すると成立します。契約書等の書面は必要ありません。

なお、契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、申込の意思表示に対して相手が承諾したときに成立するとされており(民法522条)、労働契約も申込と承諾が合致したときに成立します。

この点、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を書面の交付若しくはFAX、電子メール等で明示しなければならないこととされていますが(労基法15条、同規則5条)、これは、労働契約の成立の要件ではありませんので注意してください。

一般的な採用フロー

(1)募集(労働契約の誘引)

労働者を募集する際には、求人広告や求人サイト、ハローワークへ求人募集を出すことが多いと思いますが、この募集行為は、一般的に、労働契約の申込みではなく、単なる契約の誘引と考えられています。

この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

なお、職安法5条の5は、ハローワークや職業紹介事業者への求人申し込み、自社HPでの募集、募集広告の掲載等を行う際、労働条件を明示することを義務付けており、虚偽の公告や条件の提示をした場合には罰則が設けられています。

また、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、次のいずれかの要件に該当する場合には、求人を受理しないことができます(④~⑥:改正職業安定法5条の5 2020年3月30日施行分)。

- 内容が法令に違反する求⼈

- 労働条件が通常の労働条件と⽐べて著しく不適当な求⼈

- 求人者が労働条件を明示しない求人

- ⼀定の労働関係法令違反のある求⼈者による求⼈

- 暴⼒団員などによる求人

- 職業紹介事業者からの自己申告の求めに応じなかった求人者による求人

このように、労働者の募集に関して様々な規制がありますので、注意してください。

(2)応募(労働契約の申込み)

求人広告やハローワークの求人票を見た採用希望者が、応募書類等を添えて応募してきます。一般的に、この応募行為が、労働契約の申込みです。

労働者は、求人広告やハローワークの求人票に記載された条件で働くつもりで応募(申込)してきます。面接等を踏まえて、求人広告などと異なる内容で採用する場合には、労働者との間で変更点を明確にしておかないと、求人広告などの内容で採用したと扱われるおそれがあります。

求人広告と異なる条件で採用するのであれば、変更点を明確に説明したうえで労働契約書を作成するなど、勘違いが生じないよう工夫してください。

(3)書類選考・面接

応募してきた人を採用するかどうか判断するために、一般的には、紹介状(ハローワーク経由の場合)、履歴書、職務経歴書等の書類を持参してもらい、記載内容をもとに書類選考や面接を行います。

事実上、応募者の人柄や能力を測る機会は、ほぼ書類選考・面接しかなく、ミスマッチを防ぐ方法について頭を悩ませておられる企業も多いのではないでしょうか。

よくあるご相談は、「病歴等を聞いても良いのか」ということです。

個人情報保護の観点から、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報の収集は原則として禁止され、業務の目的の達成に必要な範囲内でしか許されていません(職業安定法5条の4、指針平成11年労働省告示第141号)。病歴は社会的差別につながるおそれがある個人情報にあたりますので、フリーハンドに何でも聞いてよいというわけではなく、必要性がある範囲でなければ聞いてはいけません。

仮に聞くとしても、なぜ聞く必要があるのかを丁寧に説明するようにしたうえで、任意に回答してもらうように配慮してください。

もっとも、採用後は、企業には労働者の生命身体の安全に配慮する義務があり、企業が知っておくべき場合もあるのではないでしょうか。

例えば、運転業務で募集している際に、「睡眠時無呼吸症候群」など運転に支障がある病歴を聞くことは問題ないでしょう。また、LGBTQに配慮している企業であれば、適切に配慮したいという目的で性的傾向を聞くことも許される可能性があります。

(4)採用(労働契約の申込みに対する承認)

面接等を踏まえ、労働者を採用することになった場合、採用通知を行います。これが、承諾の意思表示です。承諾の意思表示は文書で行う必要はなく、面接時に口頭で採用すると伝えれば労働契約が成立します。

採用する際には、内定や試用期間を設けることも少なくないですが、いずれも、労働契約が成立していることには変わりなく、労働契約が成立している以上は、労働者に退職してもらうことは「解雇」にあたるため、容易に退職させることはできません。

採用の自由

最高裁は、次のように述べて、誰をどのような条件で採用するかについて、原則として企業の自由だとしています。そのうえで、思想信条について申告を求めることも違法ではないとも述べています。

【三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)】

「憲法は、22条、29条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。

それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。」

もっとも、最高裁が、採用の自由を広く認めた理由の1つとして、終身雇用制度を挙げていることは興味深いところです。

今後、欧米型のJOB型雇用が浸透し解雇が容易になれば、これまでよりも採用の自由が制限されるかもしれません。

なお、企業には採用の自由があり、基本的には、どのような人をどのような基準で採用するかは自由ですが、労働組合員でないことや組合から脱退することを条件とすること(労組法7条1号)、性別を理由とすること(男女雇用機会均等法5条)、年齢による差別を行うこと(雇用対策法10条)等の一定の制限があります。

内定

採用内定は、始期付解約権留保付労働契約であり、あくまでも労働契約が成立していることを前提に、就労開始時期まで解約権を留保した労働契約だと考えられています。主に大学卒業見込者の採用にあたり、囲い込みの意味もあって内定制度が多く利用されています。

なお、新卒採用には、採用内定時に内定取消事由等を文書で明示しなければならない等、守らなければならないルールがありますので注意してください(「新規学校卒業者の採用に関する指針」(平成5年6月24日労働省発職134号))。

内定取消

採用内定の労働契約が成立している以上(始期付解約権留保付労働契約)、内定取消は解雇(留保解約権の行使)であり、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られています(労契法16条、大日本印刷事件:最判昭和54年7月20日)。

例えば、入社日前研修を欠席したことを理由に内定を取消した事案においては、企業には入社前の研修へ参加することを業務命令として命じる根拠はなく、あくまでも任意の同意に基づき実施されるものであるとして、当該内定取消が無効とされています(宣伝会議事件:東京地判平成17年1月28日労判890号5頁など)。

内定を取消すことは容易ではありませんので注意してください。

まとめ

労働者を一旦採用すると、解雇は容易ではありませんので、企業は、短い採用選考期間で、応募者の能力や性格等の適性をできるだけ把握することが求められていると言わざるを得ません。

なかなか難しいことではありますが、採用は、これからの労使関係を決定づけるものであるので、慎重に進めるようにしてください。

労働契約は、継続的な契約ですから、契約当初の労働条件を変更しなければならないことも当然あります。雇用中に労働条件を変更する代表的な方法として、就業規則を変更する方法があります。もっとも、就業規則の変更には手続き的な規制や効果に関する規制があり、不用意に変更すると、効力が認められなくなってしまうといった事態に陥るおそれがあります。

ここでは、就業規則の変更について解説します。

就業規則の変更

労働契約の内容の変更は、合意によることを原則としますが(労契法8条)、就業規則を変更することにより、労働契約の内容を変更することが可能です。ただし、労働者の利益になる変更なのか、不利益になる変更なのかにより扱いが異なります。

(1)利益になる変更の場合

賃金のベースアップや退職金制度の新設、福利厚生の充実など、就業規則の変更により労働条件を労働者にとって有利に変更する場合、変更内容を労働者に周知すれば、就業規則の最低基準効により、変更後の内容が労働契約の内容となります(労契法10条但書、12条)。

就業規則がない企業が、労働者に利益となる就業規則を新設した場合や規定を追加した場合も、最低基準効により労働契約の内容は変更されます。

(2)不利益な変更の場合

基本的な考え方

労契法9条で「使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更できない。」と規定されており、労働者の合意がなければ、使用者が就業規則を労働者にとって不利益となるように変更することはできないのが原則です(労契法9条)。

しかし、「ただし、次条の場合には、この限りではない。」と続けて規定し、労契法10条記載の条件を満たしている場合には、労働者の合意が無くても、就業規則を変更することにより、労働者にとって不利益に労働条件を変更することが可能です(労契法10条)。

その条件とは、不利益変更が周知されており、変更が合理的であることです。これらの条件を満たして不利益変更された場合には、就業規則の変更に反対していた労働者に対しても、変更の効力が及びます。

なお、労契法10条が「就業規則の変更により」と規定していることから分かるとおり、これは既に就業規則が作成されている場合を想定した規定です。

しかし、この規定は、就業規則を新たに作成する場合にも類推適用されると考えられています。そのため、就業規則がない企業であっても、就業規則を新たに作成することで労働条件を不利益に変更することが可能です。

内容の合理性

就業規則の変更が合理的なものといえるか否かは、労働者がどの程度の不利益を受けるか、労働条件の変更の必要性はどの程度か、変更後の就業規則の内容に相当性はあるか、労働組合等との交渉の状況はどのようなものだったか、その他の就業規則の変更に係る事情を総合考慮して判断されます。

これらの要素から合理性が認められるためのハードルは、決して低くありません。

以下、各要素について記載しますが、各要素に具体的な事情を振り分けて判断するものではなく、相互の関連性も考慮することになります。

労働者の受ける不利益の程度

経営が大変厳しい状況であったとしても、突然給料を半分にされれば、労働者の生活に及ぶ影響は大きくなりますので、給与等の賃金を引き下げるためには、その他の考慮要素が強く求められます。

就業規則の変更部分だけをみると賃金が引き下げられているとしても、実際には、定年年齢の延長に伴う、延長期間の賃金の引き下げであったり、総合的にみれば不利益が大きくなかったりするという場合もあります。

最近では、成果主義型報酬体系の採用等が進められていますが、制度設計によっては、賃金が上がる労働者もいることから判断が難しくなります。

労働者に与える不利益が大きい場合には、就業規則の変更の合理性は認められがたいので、倒産の危機といった状況でなければ、何年かの時間をかけて、少しずつ実施していくことや代替措置を設ける等の配慮が必要でしょう。

労働条件の変更の必要性

会社が赤字であれば、給料等の賃金を引き下げる必要性があると考えるかもしれません。

しかし、賃金の引き下げは、一部解雇ともいえるような大きな不利益ですから、これが許されるような高度な必要性が必要になります。つまり、わずかな期間だけ決算が赤字であったような場合、就業規則に定められた給料等を引き下げることが認められるとは限りません。

例えば、継続して何年も赤字であり、給料等を引き下げなければ倒産のおそれも否定できない状況であれば、客観的に必要性があると認められるでしょう。なお、変更する必要性は、決算書等の客観的な証拠から把握できなければなりません。

変更後の就業規則の内容の相当性

変更後の就業規則の内容が、同業他社や業界のそれと比較して妥当であるかや、代償措置が設けられているか等、具体的な就業規則の内容が考慮されます。

例えば、給料だけが減額され、他のあらゆる条件がそのままであれば、労働者にとっては不利益しかありません。一方で、給料が減額される代わりに、休憩時間が延長されて労働時間が短くなる等の条件があれば、労働者にとっては利益となる要素も存在することになります。

このような措置があれば、不利益変更の合理性が認められる可能性が高くなるといえます。

労働組合等との交渉の状況

労働組合等の意見を聞かず、一方的に通告するだけで済ませた場合、合理性が認められないでしょう。労働者や労働組合との交渉の場では、変更の必要性や不利益緩和措置(代償措置)の有無、総合的な不利益の評価等を客観的な資料とともに説明しなければなりません。可能な限り双方が歩み寄り、互いに納得できる結論を出す努力が求められます。

なお、労働組合が複数ある場合には、規模の大きな組合だけでなく、少数の労働者が加入している組合とも交渉するようにしてください。

周知

就業規則を作成した際には周知する義務がありますが、就業規則を変更した場合にも、周知を行わなければなりません。

周知の方法は、就業規則を作成した際と同様に、実質的に周知することで構いません。

現在の日本では働き方が多様になっているため、「社内で説明が行われた時間帯にはシフトに入っていなかった」「パート・アルバイトは出入りできないエリアに掲示されていた」「就業規則の変更が社内に掲示されていたが、在宅勤務であったため見られなかった」などということを言われないよう注意してください。全社員と個別面談を行い、就業規則の変更について説明を受けたことを確認する書面に署名してもらうなど、周知方法が不十分とみなされないように対応することが望ましいでしょう。

不利益な変更について個別に同意がある場合

就業規則の不利益変更に合理性が無く、労契法10条による不利益変更が認められないものの、労働者が個別に同意した場合はどうでしょうか。

この点、就業規則の変更による労働条件の不利益変更に合意した個別の労働者に限り、その効力が及ぶと解されています。就業規則の変更によるものであることや最低基準効の点から、就業規則を変更することは必要でしょう。

注意すべきは、個別の同意には、労働者の自由意思による合意であることを認めるに足る客観的事情が求められることです。仮に労働者の同意書があったとしても、労働者に不利益な変更に関する詳細をきちんと説明して合意したか等について、細かく検討されたうえで、同意したとは認められない場合があります。したがって、同意書があるからと言って安心できません。

不利益変更が認められた裁判例

【九州自動車学校事件(福岡地小倉支判平成13年8月9日労判822号78頁)】

【事案の概要】

当該事案は、自動車学校を経営する被告法人が、日曜日に教習を行えるようにするために、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、かつ、就業規則の所定休日を日曜日から月曜日に変更したことが、合理性のない不利益変更に当たるのではないかが争点の1つとなった事案でした。

【判旨】

裁判所は、一般的に日曜日を休日とする職種が多いことや、公立学校の休日も日曜日及び土曜日であることから、休日が月曜日に変更されたことにより、原告らの一週間の生活サイクルを変えてしまい、日曜日が休日である他の就労家族や、子供との交流に一定の支障が生じることは容易に推認し得ると述べて、休日を月曜日に変更したことの不利益性に理解を示しました。

しかし、休日が日曜日ではなかったり、不定期であったりする職種に従事する労働者も少なからず存在しており、そのような労働者に、何らかの深刻な影響が生じていることを認める証拠はないとしました。また、第三次産業に従事する労働者が増えていく傾向にあり、休日の多様性はますます拡大していくものと考えられるとして、所定休日が変更されることの不利益性は重大ではないとしました。

そして、北九州市内の他の自動車教習所で日曜教習を行うものが増加しつつあることや、少子化傾向のもと受講生獲得競争が激化することが予想されること、日曜の教習で便宜を受ける受講生も多く、市役所事務の一部が日曜日に行われることが社会的ニーズになっていることなど社会的意義にも触れ、所定休日を日曜から月曜に変更したことは合理性があると認定しました。

本件は、所定休日が日曜から月曜になる不利益の程度は重大ではないことを前提に、変更する必要性も高く、社会的意義からして相当な内容だと判断できることから、比較的容易に合理性を認めたものだといえます。近年では、以前にも増して、休みの多様性が社会で受け入れられているといえることから、より休日の変更は認められ易いでしょう。

不利益変更が認められなかった判例

【みちのく銀行事件(最判平成12年9月7日労判787号6頁)】

【事案の概要】

当該事案は、合併により誕生した地方銀行である被上告人が、就業規則を変更して専任職を新設し、55歳以上の従業員の賃金水準を大幅に切り下げたところ、これが合理性のない不利益変更にあたるのではないかとして争われた事案です。

なお、被上告人は、当時の地方銀行としては珍しく、60歳定年制を採用していました。また、就業規則の変更について、従業員の約73%が加入している労働組合と被上告人が合意していましたが、上告人ら少数の従業員が加入している労働組合は、就業規則の変更を拒んでいました。

【判旨】

当該事案において、原審では、被告銀行の高コスト体質や人員構成の高齢化、専任職は軽易かつ定型的な業務を行うこと、賃金の減少は将来の期待的利益の喪失という不利益であること、専任職の賃金は他行や他の労働者と比較して高水準であること、主な労働組合と合意していることを指摘して、上告人らは就業規則の適用を拒むことができないと裁判所は認定していました。

しかし、上告審においては、被上告人が発足時から60歳定年制であったことから、55歳以降も所定の賃金を得られることは、単なる期待にとどまるものではなく、労働条件の一部になっていたものであるとして、この就業規則の変更によって賃金等が減額される不利益は重要な労働条件の不利益に変更する部分を含むものだと裁判所は指摘しました。

そのうえで、被上告人が賃金を抑制する高度な経営上の必要性を認めつつも、賃金の減額幅が30%以上から40%以上に達することの相当部分が就業規則の変更によるものだと認め、賃金減額に伴う労働の減少がないこと、短期的にみれば特定の層の行員に賃金コスト削減の負担を負わせるものであること、4年に渡って削減率を漸増するという代償措置は不十分であることなどを指摘し、賃金減額の効果を有する部分は合理性が認められないと認定しました。

賃金減額については不利益の程度が重大だと考えられており、賃金の減額を伴う就業規則の不利益変更は容易には認められません。賃金の減額を伴う就業規則の変更の場合には、相当程度の代償措置は必須と言えるでしょう。

就業規則を備える意味

就業規則は、職場における法律のような意味合いや、契約書のような意味合いを持つ等、多様な側面を持つ規則です。

経営者にとって特に重要だと考えられるのは、従業員の懲戒処分に関する規定です。

従業員が悪事を働いたら懲戒処分を与えることは、企業にとって当然の権利だと思われているかもしれません。しかし、労働者に対して懲戒処分を行うためには、就業規則で懲戒規定が定められていることが必要です。

懲戒処分を法的に無効とされないためにも、どのような行為を行うと懲戒処分を受けるのか(懲戒の事由)、どのような懲戒処分を受けるのか(懲戒処分の種類)を定めて周知しておきましょう。

就業規則を備えるだけでなくメンテナンスすることの重要性

就業規則を作成し、届け出て、労働者に周知したとしても、それだけで安心してはいけません。就業規則は、一度備えれば永遠にそのままで良い、といったものではないからです。

現代社会はめまぐるしく変化しており、経済環境の急激な悪化や、大きな災害・疫病といった不測の事態も度々発生しています。また、いわゆるパワハラ防止法の施行、賃金等の消滅時効の延長、高年法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)の改正、副業兼業者の保護を目的とした労災保険法の改正、同一労働同一賃金を含む働き方改革等の法改正も進んでいます。企業は、これらの変化への対応を求められますが、就業規則が古いままでは十分な対応ができないおそれもあります。

就業規則を全面改訂する場合、複数の不利益変更を伴う場合も少なくないため難航しかねません。やはり定期的なメンテナンスを心掛けるべきでしょう。

労働契約も契約の1つであり、賃貸借契約、請負契約、業務委託契約等と同じように、定められた契約内容に従い、双方が義務を果たすことになります。

ただ、人員が入れ替わることも多い労働者と、個別に詳細な内容を定めることは容易ではないため、就業規則によって統一的に定めるのが一般的でしょう。

ここでは、就業規則についての基本的な内容を解説します。

就業規則とは

就業規則とは、一般的に、労働条件や労働者が遵守すべき規律等を定めた規則等の総称です。名称は「就業規則」でなくても構いません。

労基法89条において、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないと定められています。「10人」は事業場(店舗・営業所等を含む)単位での人数であり、パートタイム、有期雇用等の雇用形態に関わらず含みます。

また、10人以上の労働者が常時使用されている事業場が複数存在するならば、規模が著しく小さく、一つの事業所として独立性がないような例外を除き、全ての事業場において就業規則の作成義務と届出義務が課せられます。

なお、この義務を課されない使用者が、就業規則を作成することも可能です。

おそらく、就業規則を作成することについて、面倒くさいと感じる方も多いのではないでしょうか。企業によっては、最低限の内容だけを記載した就業規則を使っているかもしれませんし、作成義務が課されないために、就業規則を作成していない企業もあるかもしれません。

しかし、就業規則は、労働条件を統一的に設定し、公平で効率的な事業経営を行うことを可能にし、無用な労務トラブルを回避することに繋がるため、既に就業規則を作成している企業だけでなく、作成義務がない企業も、就業規則を理解することは重要です。

就業規則の作成、届出、周知義務(労基法89条)

就業規則に関しては、次のとおり、作成義務、届出義務、周知義務があり、違反した場合には罰則があります。

作成義務

必要的記載事項

就業規則に必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)は、①就業時間等に関する事項(「始業及び終業の時刻」「休憩時間」「休日」「休暇」「交代就業の場合の就業時転換」)、②賃金等に関する事項(「賃金の決定・計算・支払いの方法」「賃金の締め切り・支払いの時期」「昇給」)、③退職に関する事項(解雇の事由を含む)です(労基法89条1~3号)。

また、定めた場合には就業規則に必ず記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)として、④退職手当に関する事項(「適用の範囲」「金額の決定・計算・支払いの方法」「支払いの時期」)、⑤臨時の賃金・賞与・最低賃金額に関する事項、⑥労働者の食費・作業用品その他の負担に関する事項、④安全及び衛生に関する事項、⑦職業訓練に関する事項、⑧災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、⑨表彰及び制裁に関する事項、⑩その他の「当該事業場の労働者全てに適用される定め」に関する事項があります。

任意的記載事項

必要的記載事項でない事項については、記載するか否かは自由です。例えば、就業規則の目的や会社の基本精神等です。

任意的記載事項については、法令や公序良俗に反する事項以外は自由に記載できます。

届出義務

前述の通り、労基法において、常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、就業規則を作成した場合や変更した場合には、労働基準監督署長宛てに届け出なければいけません(労基法89条)。

なお、届け出なかった場合であっても、就業規則は無効になりませんが、労基法120条1項には届け出なかった際の罰則(30万円以下の罰金)が規定されているので、必ず届け出るようにしてください。

周知義務

使用者には、就業規則を作成して届け出る義務だけでなく、それを労働者に周知する義務も課せられています(労基法106条1項)。

経営者の皆様の中には、就業規則の内容を労働者に詳しく知られると、揚げ足を取られてしまいそうな気がする方もいらっしゃるかもしれません。しかし、周知を怠ると、就業規則の効力が認められなくなる場合があります。周知を怠ったことが不利に影響するケースもあるため、必ず周知するようにしてください。

就業規則を周知する方法としては、常時見やすい場所に掲示する方法や備え付ける方法、書面を交付する方法、そしてコンピューターで常時確認できるようにする方法が定められています(労基法106条1項、労基則52条の2)。他にも、適切な方法で周知していれば、周知したとみなされる場合があります。

なお、周知義務は、就業規則の作成・届出が義務付けられていない使用者が、就業規則を作成した場合であっても課せられるため、忘れずに届け出るようにしてください。

義務を怠った場合

作成義務、労基署への届出義務、労働者への周知義務を怠った場合には、罰則(30万円以下の罰金)があります(労基法120条1号)。

作成した就業規則を労基署へ届けなかったとしても、就業規則の効力には影響がないと考えられていますが、使用者が就業規則の周知義務を怠った場合、原則として、就業規則の効力は認められないので要注意です。ただ、例外的に、就業規則の内容が作成時に労働者に提示されていた場合や、労使間において就業規則の内容が反復継続して実施されている等の事情がある場合には、効力が認められることはあります。

懲戒処分の効力が争われた事案において、就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには、その内容が労働者に周知されていることを要するとされていることから、懲戒処分が無効となった事案がありますので注意してください(フジ興産事件:最判平成15年10月10日労判861号5頁)。

就業規則の効力

最低基準効(強行的直律的効力)

労働契約において、就業規則を下回る労働条件を定めたとしても、就業規則の基準が労働契約の内容となります。これを就業規則の最低基準効といいます。

このことから、仮に労働者が納得していたしても、労働契約の内容は、就業規則の基準を下回ることができません。そのため、就業規則の基準を下回る内容で労働契約を締結したいのであれば、併せて就業規則も変更しておく必要があります。

労働契約法では、労働契約の成立や変更は、合意によることを原則としています(労契法1条、3条1項、6条、7条、8条、9条、10条)。そのうえで、労契法12条が、労働契約の内容に就業規則で定める基準に達しない部分があるときには、これを無効として、無効とした部分については、就業規則で定める基準によるとしており、合意原則を制限しています(労契法7条、10条、12条)。

就業規則に反する労働契約の部分を無効とする効力を強行的効力といい、無効となった部分が、就業規則の定める基準で補完される効力を直律的効力といいます。最低基準効は、この2つの効力を併せたものです。

就業規則の効力に関する労働契約法の文言(労契法7条、10条)をみると、就業規則の効力要件として、「周知」することを求めていますが、就業規則の届出や意見聴取等の手続きまでは明記されていません。そのため、届出や意見聴取がされていないとしても、就業規則が「周知」されていれば、その効力が認められると考えられています。

ただし、就業規則の内容は合理的でなければなりません(労契法7条、10条)。もしも、労使間で紛争が生じてしまった場合には、就業規則の内容の合理性の判断において、届出や意見聴取の有無が考慮されるでしょうから、届出や意見聴取といった手続きも怠るべきではありません。

なお、法令や労働協約に反する就業規則の場合、当該部分には最低基準効が生じません。そして、労働協約に反する労働契約は労働協約の基準となることから、結果として、法令や労働協約の基準が労働契約の内容となります(労契法13条、労組法16条)。

就業規則の適用を受ける範囲

就業規則は、原則として事業場の全ての労働者に適用されます。これは、就業規則の内容を把握していない労働者や、就業規則を定める際に反対した労働者であっても同様です。

なお、就業規則には労働条件の最低基準を画する効力(最低基準効)がありますが、就業規則も万能ではないので、法令又は労働協約に反する部分は、労働協約の適用を受ける労働者との関係では適用されないことになります。

注意すべき場合

適用範囲が不明確な場合

正社員のことだけを想定して就業規則が作成された場合など、適用者を限定しようと考える場合には、就業規則の適用範囲を明確に定める必要があります。

正社員だけを想定して就業規則を作成していたとしても、就業規則は事業場の全ての労働者に効果を及ぼします。

そのため、パートタイム労働者等の正社員以外にも適用される結果、正社員と労働条件が大きく異なるはずのパートタイム労働者等が、正社員と同じ待遇となってしまいます。

このような事態を避けるためには、就業規則の中に非正規労働者のための規定を設けたり、非正規労働者のための別規定を作成したりする方法等、適用範囲を明確にした就業規則とする必要があります。

就業規則を拝見していると、そもそも正社員の定義が不明確なものや、適用範囲が曖昧不明確なものに少なからず出会いますので、一度、ご確認されることをお勧めします。

労働者の構成を変える場合

企業は、現在存在する労働者を対象として就業規則を作成していることが多く、新たな雇用形態で労働者を採用する場合には、就業規則が適用されない労働者が生じるおそれがあります。

就業規則の定め方によっては、想定していなかった労働者に対して、今までの就業規則が適用されてしまうこともありますので、新雇用形態の導入によって労働者の構成が変わる場合には、就業規則を確認し、適宜その内容の改定を検討する必要があります。

新たな事業を開始する場合

新たな事業展開をする際に労働時間や給与体系が異なるのであれば、就業規則を変更することを忘れないようにしてください。

例えば、建設会社が就業規則の改定をせずに運送業も始めるような場合には、労働時間や給与形態が全く異なることが多いので、夜間走行や荷待ち待機がある長距離ドライバーに建設業の就業規則が適用されれば、驚くほどの未払い残業代が発生しかねません。

就業規則の整備を誤れば、想像をはるかに超える未払賃金が発生する場合がありますので要注意です。

就業規則の重要性

採用時に労働条件通知書の交付や労働契約書を取り交わすことがあると思います。これらは、労働契約の内容を明確にするための過程なのですが、改めて、各書類を確認してもらえると分かるように、記載内容だけでは労働者との関係をカバーしきれません。

そこで、法律は、就業規則といった、一律に労働契約の内容を規律する方法を認めているというわけです。法令や労働協約に反することはできないといった一定の制約はあるものの、就業規則は、想定外の紛争を回避するためのツールといえます。

簡単に言えば、学校における校則や、銀行取引に用いられる銀行取引約款のようなものです。

就業規則の運用の重要性

就業規則を定めているけれども、経営者や人事総務担当者、上司が適切に運用できていないこともよくあります。例えば、残業の許可制を定めているにもかかわらず、許可手続きを曖昧にしていたり、許可申請がない残業(無許可残業)を放置してしまっていたりすることがあります。

まとめ

多数の労働者を雇用し、継続的な事業を行うためには、法律上の作成義務があるかないかにかかわらず、就業規則を作成すべきか否かを検討することが欠かせないでしょう。

細かく打ち合わせたうえで、企業の個性に合わせた就業規則をオーダーメイドで作成することもありますが、ある程度汎用性のある簡易な就業規則を作成することもあります。

まずは、就業規則を作成する意味を知ることから始めてください。

その次は、就業規則の運用を理解してください。大変ではありますが、労働契約の内容ですから、経営においては避けて通れない問題です。

労災が認定された場合、会社は賠償責任を免れることができますか?

労災認定されるか否かは、労災保険制度に基づく給付がされるか否かの問題であって、会社の損害賠償責任とは直接関係がありません。

労災認定がされたということは、業務との因果関係を行政が認めたということになります。労災認定は、あくまで行政機関の判断であり、民事上の損害賠償責任とは直接関係がなく、裁判所は、労災認定と異なる判断をすることも可能ですが、労災認定を追従する判決がほとんどとなっていて、裁判所に業務との因果関係を否定させることは容易ではありません。

そのため、多くの事案で、会社の安全配慮義務違反(不法行為構成の場合は加害行為や過失)、過失相殺、損害額等が現実的な争点となります。

使用者には労働安全衛生法上の様々な義務が課されている等、労働者の生命・身体等の安全を守ることについては様々な責任が課されていますので、労災認定がされた場合、安全配慮義務違反について否定させることも簡単ではありません。

他方、会社の賠償責任が認められることになるとしても、会社としては、労働者にも過失があったことや、損害額等については、主張が認められる場合が少なくありません。

労働者が安全教育指導に従わず、危険な作業を行っていた場合や、過労死であっても、労働者の基礎疾患が影響している場合もあるでしょう。

プライベートな事情もあいまって精神疾患を重篤化させているようなことも考えられます。

労災認定では、業務との因果関係があるか否かを判断するだけで、割合的に因果関係を判断するわけではありませんので、会社としては労働者に過失があるといえる状況なのかどうかを調査検討することは必須でしょう。

既支給の労災保険給付の額は、会社が負うべき損害賠償額から控除されます(労働基準法84条2項類推適用)ので、控除して損害額を計算します。

ちなみに、将来の労災保険年金額は、会社が負うべき損害賠償額から控除されるかについて、最高裁は,損害賠償額から将来の年金額を控除すべきではないとし、非控除説の立場を採用しました。

なお、労災保険法には、労災保険給付と損害賠償額との調整規定が設けられており、障害(補償)年金又は遺族(補償)年金の「前払い一時金」の最高限度額まで損害賠償の支払いを猶予され、猶予期間に前払い一時金又は年金が現実に支給された場合は、その給付額の限度で損害賠償責任を免れることとされています。

労働者に過失がある場合は、基本的に、過失相殺後の損害額から、労災給付を控除しますので、労働者の過失の有無によって、賠償額は大きく変わることになります。

以上のとおり、労災認定と会社の賠償責任とは直結するものではありませんが、会社の賠償責任が認められるリスクが高くなっていると考えておくべきで、会社の賠償責任の有無は簡単に判断できるものではなく、個別の事情を調査検討の上、対応することが求められます。

会社に過失がない場合でも、労災認定されることはあるのでしょうか?

災害補償制度や労災保険制度は,無過失の労災補償制度ですから、会社の過失の有無に関わらず、労災認定されることになります。

労災による死亡事故があった場合、会社は罪に問われるのでしょうか?

労働安全衛生法違反(労働安全衛生法119条1号、122条、20~25条)、業務上過失致死傷罪(刑法211条)に問われるおそれがあります。

業務上過失致死傷罪は個人のみが対象ですが、労働安全衛生法については、法人も対象となります。

なお、業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金、労働安全衛生法違反については、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。

職場のハラスメントによるうつ病の発症は、労働災害に該当しますか?

労災認定基準を見ると、ハラスメントが心理的負荷を生じさせる出来事であることが明記されており、職場におけるハラスメントによって心理的負荷がかかったことによりうつ病等の精神疾患を生じさせた場合には、労働災害に該当します。

もっとも、ハラスメントだけで労災認定される場合は、執拗かつ継続的に行われた場合や、会社に相談したにもかかわらず何らの対応もしなかった場合など限定的ではあります。なお、令和2年5月29日に心理的負荷による精神障害の認定基準が改正され、パワハラが明記されるなどハラスメントに関して強化されていますのでご注意下さい。

なお、現在は、副業兼業をする労働者を保護するため、労働災害補償保険法の改正に伴い、労災認定では、副業兼業をする労働者について、本業と副業兼業先の心理的負荷を併せて考慮することとされています。

脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について

派遣労働者が労働災害に遭った場合、派遣先企業が賠償責任を負うのでしょうか?

派遣労働者であっても、労災保険は適用されます。派遣先と派遣元のいずれの労災保険が適用されるかですが、労災保険は、雇用主である派遣元との関係で成立していることから、派遣先ではなく、派遣元の労災保険が適用されます。

派遣先は第三者行為災害の第三者として国から保険給付額につき求償される場合がありますので、派遣先だからといって安心できるわけではありませんのでご注意ください(「派遣先事業主に係る第三者行為災害の取扱いについて(平成24年9月7日基発0907第4号都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)」)。

また、派遣労働者は,派遣先の事業所等で、派遣先の指揮命令下で労働しているため、派遣先は、労働安全衛生法上の様々な安全管理義務を負い、安全配慮義務・健康配慮義務も負担しており、安全配慮義務違反が認められれば,派遣先が派遣元と連帯して、損害賠償義務を負担することもあります。

なお、労働災害が発生した場合、派遣元だけでなく、派遣先も労災証明を行ったり、労働者死傷病報告書を労働基準監督署長へ提出したりすることになります(一定の場合には別途事故報告も提出)。

労働災害の損害賠償請求に時効はありますか?

各保険給付を受ける権利は,給付の種類毎に次の期間をもって消滅するとされています(労災保険法42条)。

| 療養(補償)給付、休業(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付 | 翌日から2年 |

| 障害(補償)給付、遺族(補償)給付 | 翌日から5年 |

また、労災のような人の生命・身体を害した場合の民事上の損害賠償請求に関しては、民法(債権法)改正に伴い、次のとおりとされています。

| 債務不履行責任 | 不法行為責任 | |

|---|---|---|

| 改正前 | 権利を行使することができる時から10年以内 | 損害及び加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内 |

| 改正後 | 権利を行使することができることを知った時から5年以内であり、かつ、権利を行使することができる時から20年以内 | 損害及び加害者を知った時から5年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内 |

なお、改正された民法の消滅時効に関する規定(民法166条~169条)の適用時期に関しては、次のように経過措置が設けられています(民法附則10条4項)。

債権が生じた時期が施行日(2020年4月1日)の前か後かで異なります

| 施行日より前に生じた債権 ※契約等の法律行為によって債権が生じた場合については、「その原因である法律行為」がされた時点が債権発生時となります。 |

旧法 |

| 施行日以降に生じた債権 | 改正法 |

使用者は、労働契約上、労働者の生命身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っており、使用者が安全配慮義務を怠ったことで、労働者が死亡、負傷等した場合、使用者は、労働者やその遺族に対して損害賠償責任を負います。

もっとも、労働者やその遺族は、使用者の安全配慮義務違反(加害行為)や過失、損害額、義務違反(加害行為)と損害との相当因果関係等を立証しなければならず、また、労働者に過失があれば過失相殺(の類推適用)により損害賠償額が減殺されることから、労働者が使用者に請求することは容易ではありません。

そこで、労働者を保護する目的から、業務との因果関係が認められる場合に、使用者に一定の補償義務を負わせ(労働基準法上の災害補償制度、以下「災害補償制度」といいます。)、これを保険で支える仕組み(労働者災害補償保険法上の労働者災害補償保険制度、以下「労災保険制度」といいます。)が採用されています。

なお、労災保険制度では、業務によるものだけでなく、通勤によるものも補償されています。

以下、災害補償制度、労災保険制度、使用者の損害賠償責任について解説します。

労働災害(労災)による労働者の損害を填補する仕組み

(1)労働災害(労災)とは

労働災害(労災)と聞くと何をイメージされるでしょうか。一般的には、仕事上の怪我等や通勤途上の怪我等で、労働者災害補償保険(労災保険)が支給されるものという漠然としたイメージではないでしょうか。

日本においては、災害補償制度と労災保険制度という2つの制度によって、労働者の怪我等に対して補償が図られていますが、災害補償制度では、通勤途上の怪我等については、補償の対象とされておらず、労災保険制度で補償されているだけです。皆さんのイメージは、労災保険制度の対象事故ということになります。

(2)災害補償制度と労災保険制度

労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡について、法令に定められた基準に基づいて、使用者に無過失で補償させる制度として災害補償制度があるものの、災害補償制度だけでは、使用者の資力や迅速性等の面で労働者保護に欠けることから、無過失の公的保険制度として作られたのが労災保険制度です。

両制度は、無過失責任、業務上の怪我等を対象とすること、補償の範囲など多くの部分で重なりますし、また、使用者は、災害補償の対象事由について、労災保険から給付がされるべきものの場合には、災害補償の責任を免れることとされていますので(労働基準法84条1項)、実際は、災害補償制度ではなく、労災保険制度が優先して利用されています。

労災保険制度の特色は、①業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするために必要な保険給付を行うだけでなく、②業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図ることをも目的としているところです。

①の目的のために「業務災害」と「通勤災害」について保険給付がなされるとともに、②の目的のために労災保険給付の受給権者に保険給付と併せて特別支給金が支給されるほか、被災労働者の療養生活の援護、遺族の就学援護等の援護事業等が行われています。

また、労災保険制度では、給付請求書等の必要書類を提出することで、労働基準監督署が調査を行ってくれますので、労働者やその遺族の負担も軽くなっています。

(3)使用者の損害賠償責任

労働災害が発生した場合には、労災保険制度によって、一定程度は労働者の損害が填補されることになります(災害補償についても同範囲につき免責されます(労働基準法84条))。

もっとも、これらとは別に、使用者は、労働契約上の安全配慮義務(労働契約法5条)を負っており、これを怠った場合には、その責任を負うことになります。

具体的には、慰謝料などの労災保険給付の対象となっていない損害や、労災保険給付の支給基準では足りない部分について、使用者は、賠償しなければなりません。

なお、労災保険制度を利用することが義務付けられているわけではなく、労働者やその遺族は、最初から使用者へ損害賠償請求を行うことも可能です。

労働災害によって労働者側が被る損害

労働災害によって怪我等をした場合、療養費(治療費)、入院雑費、付添看護費、通院交通費、休業損害(治療中に得られたであろう収入)、通院慰謝料など治療を終えるまでの損害が発生します。

また、治療の結果、障害(後遺障害)が残った場合には、将来介護費や後遺障害逸失利益(将来に得られたであろう収入)、後遺障害慰謝料等が発生します。

死亡に至るような場合には、死亡逸失利益、死亡慰謝料、近親者慰謝料、葬儀費用等が発生します。

労働者は、これら損害について、まずは労災保険制度を利用して、次に記載するような保険給付を求めていくというのが通常でしょう。

労災保険給付の種類と特徴

種類

労働災害に関しては、労災保険給付及び社会復帰促進等事業として、

- 療養(補償)給付、

- 休業(補償)給付、休業特別支給金、

- 障害(補償)給付、障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金、

- 遺族(補償)給付、遺族特別支給金(一時金)、遺族特別年金、遺族補償一時金、遺族特別一時金、

- 葬祭料、

- 傷病(補償)年金、傷病特別支給金、傷病特別年金、

- 介護(補償)給付

が支給されるとともに、義肢等補装具購入(修理)費用、労災就学等援護費と労災就労保育援護費等が支給される場合があります。

- 1.療養(補償)給付

- 2.休業(補償)給付・休業特別支給金

- 3.障害(補償)給付・障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金

- 4.遺族(補償)給付、遺族特別支給金(一時金)、遺族特別年金、遺族補償一時金、遺族特別一時金

- 妻または60歳以上か一定の障害(障害等級5級以上の身体障害、以下同じ)の夫

- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定の障害の子

- 60歳以上か一定の障害の父母

- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定の障害の子

- 60歳以上か一定の障害の祖父母

- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定の障害の兄弟姉妹

- 55歳以上60歳未満の夫

- 55歳以上60歳未満の父母

- 55歳以上60歳未満の祖父母

- 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

- 5.葬祭料

- 6.傷病(補償)年金、傷病特別支給金、傷病特別年金

- 7.介護(補償)給付

労働者災害補償保険法では、診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における看護、病院等への入院・看護、移送などが給付の範囲とされています(労働者災害補償保険法13条)。

休業(補償)給付は、休業の4日目から、1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます(労働者災害補償保険法14条)。

また、社会復帰促進等事業の一環として、休業の4日目から1日につき給付基礎日額の20%の休業特別支給金が支給されます(労働者災害補償保険法29条1項1号、同50条、労働者災害補償保険特別支給金支給規則3条)。

なお、最初の3日間は(通勤災害を除く。)、使用者が災害補償として、補償することになります。

その他、社会復帰促進事業等として、労災修学等援護費、長期家族介護者援護金といった支給を受けることができる場合もあります。

障害(補償)給付は、労働者が治療を終えたあと、その身体に障害が残った場合に、その程度に応じて支給されます(労働者災害補償保険法15条)。

障害の程度について、1~14級に分けて定められています。

1~7級の場合は、給付基礎日額の313日~131日分の年金として支給され、8~14級の場合は、それぞれ給付基礎日額の503日~56日分の一時金が支給されます。

なお、1~7級の場合は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます(障害(補償)年金前払い一時金)。

その他、社会復帰促進等事業として、障害等級に応じて「障害特別支給金」が支給されるとともに、「障害特別年金」、「障害特別一時金」が支給されます(労働者災害補償保険法29条1項1号、同50条、労働者災害補償保険特別支給金支給規則4条、同7条、同8条)。

また、義肢等装具購入(修理)費用、アフターケア、労災就学等援護費、長期家族介護者援護金といった給付を受けることができる場合もあります。

死亡した労働者の遺族のうち、一定の要件を満たす遺族(受給資格者)に対し、遺族(補償)給付として、遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金が支給されるとともに(労働者災害補償保険法16条)、社会復帰促進等事業として、遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金が支給されます(労働者災害補償保険法29条1項1号、同50条、労働者災害補償保険特別支給金支給規則5条、同9条、同10条)。

受給資格者とは、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者(事実婚含む。)、子(死亡当時胎児であった者を含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

ただし、妻以外の遺族にあっては、一定の年齢又は一定の障害の状態にあることが必要です(労働者災害補償保険法16条の2)。

なお、遺族補償年金(遺族年金)は、受給資格者の全員がそれぞれ受けられるのではなく、そのうちの最先順位者(受給権者)に支給されます。同順位の受給権者が複数いる場合は、支給額を当分した額がそれぞれ支給されます(労働者災害補償保険法16条の3)。

受給権者の順位は次のようになっており、以下の表の内容にて支給されます。

| 遺族数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 |

|---|---|---|---|

| 1人 | 給付基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分) | 300万円 | 算定基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分) |

| 2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |

| 3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | |

| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |

また、次の場合には、配偶者など一定の受給権者に対して、次の支給がされます。

| 遺族(補償)一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |

|---|---|---|

| 給付基礎日額の1000日分 | 300万円 | 算定基礎日額の1000日分 |

| 遺族(補償)一時金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別一時金 |

|---|---|---|

| 給付基礎日額の1000日分から、既に支給された遺族(補償)年金等の合計額を差し引いた金額 | – | 算定基礎日額の1000日分から、既に支給された遺族特別年金の合計額を差し引いた金額 |

その他、社会復帰促進事業等として、労災修学等援護費、長期家族介護者援護金といった支給を受けることができる場合もあります。

葬祭料については、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)が支給されます。

なお、葬祭料の支給対象者は、遺族とは限らず、葬祭を行う遺族がおらず、社葬として会社が行った場合には、会社に対して支給されます。

業務又は通勤が原因となった負傷や疾病の療養が1年6ヶ月を経過した日またはその日以後について、次の内容にて、傷病等級に応じて傷病(補償)年金が支給され、社会復帰促進等事業として傷病特別支給金、傷病特別年金が支給されます(労働者災害補償保険法29条1項1号、同50条、労働者災害補償保険特別支給金支給規則5条の2、同11条)。

なお、傷病(補償)年金が支給される場合には、療養(補償)給付は継続支給されますが、休業(補償)給付は支給されません。その他、社会復帰促進事業等として、義肢等補装具購入(修理)費用、労災修学等援護費、長期家族介護者援護金といった支給を受けることができる場合もあります。

| 傷病等級 | 傷病(補償)年金 | 傷病特別支給金(一時金) | 傷病特別年金 |

|---|---|---|---|

| 1級 | 給付基礎日額の313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の313日分 |

| 2級 | 給付基礎日額の277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の277日分 |

| 3級 | 給付基礎日額の245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の245日分 |

障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級や傷病等級が1級又は2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」で、常時又は随時介護を要する状態であって、現に常時又は随時介護を受けている場合には、介護(補償)給付が支給されます。

労働災害が発生した場合の使用者側(企業)のリスク

使用者側の賠償責任の法的構成(安全配慮義務の明文化)

使用者側の民事損害賠償責任の根拠としては、不法行為責任(民法709条、715条、717条)や安全配慮義務違反による債務不履行責任(民法415条)などが挙げられます。

もともとは、不法行為責任と構成して請求されることが多かったものの、使用者の安全配慮義務が判例上確立されるとともに(最判昭和50年2月25日民集29巻2号143頁・陸上自衛隊八戸車両整備工場事件、最判昭和56年2月16日民集35巻1号56頁・航空自衛隊芦屋分遺隊事件、最判昭和59年4月10日民集38巻6号557頁・川義事件など)、労働契約法5条で労働契約上の安全配慮義務が明文化されたことで(平成20年3月1日施行)、今日では、安全配慮義務違反による債務不履行責任として請求されることが多くなっています。

立証責任

不法行為責任構成の場合、請求する側(労働者やその遺族等)が、加害行為、加害者の故意・過失、損害の発生、加害行為と損害との相当因果関係を主張立証することになります。

他方、不法行為責任構成の場合、請求する側(労働者やその遺族等)が、安全配慮義務違反の具体的内容や義務の不履行、損害の発生、安全配慮義務違反と損害との相当因果関係を主張立証することになります(最判昭和56年2月16日民集35巻1号56頁・航空自衛隊芦屋分遺隊事件など)。

両者を比較すると、加害者の故意・過失の主張立証責任がない分、不法行為責任構成に比べて債務不履行責任構成の方が容易とも思えますが、実際のところは、安全配慮義務違反の具体的内容や義務の不履行を主張立証する作業は決して容易ではなく、債務不履行責任構成が容易だとはいえません。

労働災害(労災)が発生した場合の使用者側の対応

労災保険給付請求がされた場合の対応

労働災害であることが明らかな場合には、休業補償給付は4日目以降からしか支給されていないことから、3日間分の災害補償を行います(安全配慮義務違反がある場合も少ないないですし、労働者のことを考えれば、平均賃金の60%ではなく全額支給することで穏便に解決できる可能性が高くなります)。

そして、労働者死傷病報告書を労働基準監督署長へ提出するとともに(一定の場合には別途事故報告が必要)、労災証明など労働者の労災保険給付請求に協力することになります。また、安全管理体制の見直しや再発防止策を策定し、それらを実施します。

労働災害でないことが明らかな場合や労働災害に該当するか不明な場合において、労働者やその遺族から労災保険給付請求への協力を求められた時にはどうすべきでしょうか。

労働災害でないことが明らかな場合には、協力しないという方法もあり得ますが、労働災害に該当するか不明な場合には注意が必要です。労働者の気持ちになれば、会社が労災隠しをしようとしているのではないかと不信感を抱きかねず、何ら協力しないことで紛争を招くおそれが生じます。

労災保険給付は、労働者自身で請求することが可能であり、労働者は、各請求書の「災害の原因及び発生状況」等へ明らかに労働災害であるかの様に記載したうえで、会社に証明欄への記載を求めてきます。

この場合には、「●●の事実以外は証明できかねます。」などと付記することや、証明欄へ記載せずに意見書を添付する等で対応することが多いと思います。「証明拒否理由書」を提出する場合もあります。

いずれにせよ、何ら対応しないというのではなく、会社側の考えや意見を労基署へ伝える機会として利用することも検討すべきでしょう。

損害賠償請求をされた場合

近年、労災上乗せ保険が浸透しており、まずは、民間の保険で対応できないか確認することになります。そして、会社に対する損害賠償請求が認められるのか否かについて調査・検討のうえ、労働者やその遺族と交渉します。ここで最も大切なのは、放置せずに誠実に対応することです。誠実に対応することで、労働者やその遺族の被害感情が和らぐことも少なくありません。また、実際には、労働者に一定の過失があることも多く、過失相殺について丁寧に説明することで理解を得られ、訴訟等に発展せずに解決できる事案も少なくありません。

難しいのは、脳・心疾患を発症した場合や精神疾患の場合です。作業中の転落事故等と違い、業務と疾患との因果関係が明確ではないため、どうしても労災申請に非協力的になってしまいがちです。会社には、労災申請に関し、助力証明をすべき義務がありますので、労災申請への協力はすべきでしょう。労災申請への協力といっても、認定されるように協力する必要はありません。会社の認識を前提に意見を付する等の対応をすれば足ります。 労働災害に関しては、判断に迷う問題も多く、労働災害のおそれがあると感じたら、普段から労働事件を扱っている弁護士へ相談するようにして下さい。

参考までに、代表的な労災認定基準へのリンクを貼っておきます。

厚労省「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成13年12月12日付け 基発第1063号 令和2年8月21日改正)」厚労省「心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付け 基発1226第1号)(令和2年8月21日改正)」

労災事案で賠償請求を受けた場合は、労働問題に強い弁護士にご相談ください。

労働災害では、労災保険の請求へ協力するか否か、民間の労災上乗せ保険の利用、安全配慮義務違反の有無、労働者の過失の有無、過失相殺による減額等、様々なことを考えながら労働者対応をしなければなりません。初期対応によって結論が変わることが少なくありませんので、労働災害では、労働事件を取り扱う労働問題に強い弁護士にご相談ください。

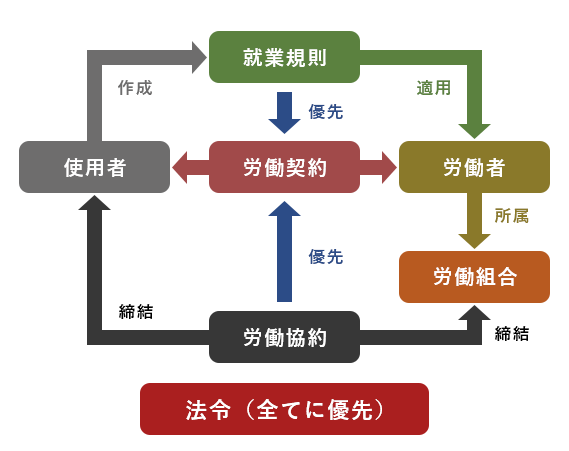

労使双方が納得していたとしても、全て合意のとおりに労働条件が決まるわけではありません。法令や就業規則、労働協約等が合意よりも優先される場合があり、思わぬ労働条件となっていることがあります。

そのために、使用者側が労働者の労働条件を勘違いしてしまい、知らない間に多額の未払残業代が発生したというケースは、想像されているよりも多いです。そのような事態に陥らないためにも、労働者の労働条件を適正に把握することは、労務管理において極めて重要です。

ここでは、労働条件の決まり方について解説します。

労働条件を決める要素

労働条件は、次の要素により決まります。

(1)合意

労働契約をどういった内容とするのか、また、どういった内容に変更するのかは、使用者と労働者が合意で定めることが原則であり、労働条件は、使用者と労働者が合意によって決定することを基本とします(合意原則)。

法律上も、労働契約の成立(労契法6条)、労働契約の内容の変更(労契法8条)について合意によりできることとされており、合意原則が明確にされています。

もっとも、どのような内容でも合意によって自由に定めることができるわけではなく、たとえ労使双方が納得していたとしても、法令(強行法規)や就業規則の水準を下回ることができない等、合意原則に一定の制限を設けて労働者の保護が図られています。

(2)労使慣行

労使慣行とは、明示的な合意や就業規則、労働協約といったものがないものの、使用者と労働者があたりまえのように反復継続してきた事実上の慣習のことです。

民法92条では、一定の慣習について、当事者がその慣習による意思を有している場合には、その慣習に従うことを規定しています。そのため、労使慣行が同条における慣習と認められるならば、その労使慣行は、労働契約の内容となります。

ただし、労使慣行が労働契約の内容となるためには、単に慣習として行われているだけでは足りず、「当事者がその慣習による意思を有している」ことが必要です。そのため、当事者が何ら異議を述べていないだけではなく、規範として意識し従ってきたことが必要と考えられています。

判例では、「同種の行為又は事実が一定範囲において長期間反復継続して行われていたこと、労使双方が明示的にこれによることを排除・排斥していないことのほか、当該慣行が労使双方の規範意識によって支えられていることを要する。」(商大八戸ノ里ドライビングスクール事件・最判平成7年3月9日労判679号30頁)とされています。

(3)就業規則

就業規則とは、各事業場において労働者が守らねばならない職場規律や、労働条件について使用者が定めたものです。一定の要件を満たせば、労働者との個別の合意を要することなく、就業規則に定める労働条件が労働契約の内容となります(労契法7条)。

また、就業規則の水準を下回る労働条件は無効となり、就業規則の水準の労働条件が労働契約の内容になります(最低基準効 労契法12条)。

更に、一定の条件にあてはまっていれば、就業規則を変更することで、労働者の労働条件を不利益に変更することも可能です(労契法9条、10条)。

(4)法令

民法90条で「公の秩序又は善良な風俗に反する法律行為は、無効とする。」とされており、この公序良俗に関する強行法規に反する合意は無効です。

この点、労基法は強行法規であるため、労基法の基準に反する労働契約を締結することは認められておらず、これに反する部分は無効となり、労基法で定める基準が適用されることとなります(労契法13条)。

(5)労働協約

労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間で締結する、労働条件等に関する協定であり、書面で作成され双方が署名又は記名押印したものをいいます。

労働協約は、原則として、その協約を締結した労働組合の組合員にしか適用されません。そのため、就業規則に労働協約と同じ内容を盛り込み、組合員ではない労働者にも、適用できるようにする場合もあります。

労働条件の決まり方

労働条件の決まり方については、次のようなルールがあります。

(1)法令に反することはできない

労働条件は、上記の要素(合意等)によって決まることは、お分かりいただけたかと思いますが、上記の各要素により定めた労働条件がお互いに矛盾する場合の優劣関係は、やや複雑です。

まず、法令(強行法規)が最も優先されます。民法90条「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」により、強行法規に反する合意等は無効となるからです。これは、合意、労使慣行、就業規則、労働協約の全てにあてはまることです。

(2)就業規則より不利にはならない

就業規則に定めた内容を使用者が失念してしまい、労働者も覚えていなかった場合には、就業規則よりも労働者にとって不利な条件で合意してしまうかもしれません。

このような場合には、労契法12条によって、就業規則で定める基準に達しない部分については無効となり、その部分は就業規則の基準となります。

一方で、労働契約を就業規則よりも有利にすることを禁じている法令等は存在しません。そのため、就業規則よりも有利な労働契約が、就業規則の水準まで引き下げられることはありません。

(3)労働協約には逆らえない

労組法16条において、労働契約の内容のうち、労働協約に定める労働条件等に反している部分を無効とし、その部分は労働協約の定めによるとされています。使用者が労働組合と労働協約を締結している場合において、その適用を受ける労働者が、使用者との間で労働協約と矛盾する合意をした場合には、労働協約に定めた条件が適用されます。

ここで注意すべきなのは、就業規則の場合とは異なり、有利か不利かにかかわらず、労働協約の内容が適用されるということです。つい混同してしまいそうになるかもしれませんが、労働協約の内容は最低基準ではないと覚えておいてください。

それでは、労働協約と就業規則が矛盾する場合はどうなるのでしょうか?

この場合には、労基法92条により、労働協約が優先されます。

労働条件の変更

労働条件は、次の方法で変更することが可能です。

(1)変更合意による方法

労働条件は、使用者と労働者との合意によって変更することができますが(労契法8条)、法令(強行法規)に反することができない、就業規則の最低基準を下回ることができない、労働協約に反することができないといった制限があります。

また、労契法3条においては、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と定められています。このように、当事者が対等の立場で合意することによって契約が成立することを「合意原則」といいます。

そして、「合意原則」は、当初の合意を変更する場合にも適用されます。そのため、労契法8条において、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とされています。

(2)就業規則の作成、変更による方法

労働者と合意できない場合であっても、就業規則を作成することや、変更することによって、労働条件を変更できるケースがあります。

原則的には、就業規則の作成・変更によって、労働条件を労働者にとって有利となるように変更することはできますが、不利となるような変更はできません(労契法9条)。

しかし、就業規則の変更が合理的なものであること、及び、変更後の就業規則を労働者に周知することによって、例外的に、変更後の就業規則が労働条件として適用されます(労契法10条)。

なお、就業規則を変更することが合理的であるか否かは、労働者がどの程度の不利益を受けるか、労働条件を変更する必要性はあるか、変更後の就業規則の内容は妥当か、労働組合等とどのように交渉したかといった点に加えて、その他の諸事情を考慮して判断されます。

(3)労働協約締結による方法

労働協約に定められた労働条件等と異なる労働契約は有利不利にかかわらず無効となり、労働協約に定められた条件となるため(労組法16条)、労働協約を締結することで労働条件を変更することが可能です。

なお、労働協約は、原則としてその協約を締結した労働組合の組合員にのみ適用されるものであって、その他の労働者に関しては、同じ事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が1つの労働協約の適用を受ける場合等、例外的に適用されるだけです。

全労働者の労働条件を一律に変更できるわけではないことに注意してください(労組法17条、18条)。

また、労働協約の有効期間として3年を超える期間を定めることはできず、有効期間が満了してしまった場合等には失効しますが、慣行的な効力は残ると解されています。

まとめ

以上のように、労働条件は、必ずしも合意どおりに決まるわけではなく、様々な要素が考慮されて決まります。

労働者が納得しているからと安心していると、想定外の紛争を招きかねませんので、法令や就業規則、労働協約などと共に労働条件を確認されてみてはいかがでしょうか。

フレックスタイム制の導入において必ず行わなければならないのは、就業規則等に規定すること、労使協定を締結することの2つです。制度設計の内容によってはこれ以外に行わなければならない手続もあります。

ここでは、就業規則の作成・変更に必要な手続等も紹介しながら、以下個別に説明していきます。

フレックスタイム制を導入するための手続

フレックスタイム制を導入するためには、就業規則等に規定することと、労使協定で所定の事項を定めることが必要です。

そこで、就業規則の作成・変更や労使協定の締結はどのように行うべきものであるか、就業規則等にはどのような内容を規定しなければならないか等について、詳しくみていきましょう。

就業規則の作成・変更

就業規則の作成・変更を行う場合、「労働者の過半数で組織する労働組合」か、これがない場合には「労働者の過半数を代表する者」の意見を聴かなければなりません(労基法90条)。

後者の“過半数代表者”は、会社が一方的に指定した者ではなく、労働者が任意に選出した者であることが求められます。

フレックスタイム制の導入は、始業時刻や終業時刻、賃金等の計算に関わるものですので、「常時十人以上の労働者を使用する使用者」に該当する場合、作成・変更した就業規則は、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません(労基法89条)。

この届出には、上記の“過半数代表者”等の意見を記載した書面を添付しなければなりません(労基法90条2項)。

さらに、作成・変更した就業規則は労働者に周知しなければなりません(労基法106条)。

このように、就業規則の作成・変更と一口に言っても、具体的に行わなければならない手続が複数あるところです。

就業規則に規定が必要な事項

フレックスタイム制を導入する際に、就業規則への記載が必要となるのが、始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねるという旨の規定です。

対象となる従業員の範囲等を労使協定に委ねる形で規定する場合には、具体的な文言は「労使協定によってフレックスタイム制の対象となる従業員は、当規則の始業・終業時刻の規定(第〇条)にかかわらず、労使協定で定める始業・終業時刻の時間帯の範囲内で、従業員が自主的に決定することができる」といったものとする方法があります。

しかし、安定的な運用を行うためには、「対象となる従業員の範囲や清算期間、総労働時間、コアタイム、フレキシブルタイム」等の内容も就業規則に定めておくほうがよいでしょう。

また、この制度を採用した企業では、コアタイムの時間帯に対する遅刻、早退、欠勤があっても、直ちに賃金等の減額はできないので、減給処分等の対象とする旨の規定を追加することも検討しましょう。

従業員への周知義務について

就業規則は従業員に周知しなければなりません(労基法106条)。従業員への周知は、就業規則の効力発生要件と解されています(最判平成15年10月10日判決参照)。

具体的な周知の方法は、労基法施行規則に以下のとおり定められています(労基法施行規則52条の2)。

これらの方法により、就業規則の周知を行うことはもちろん、その記録を残しておくことも意識しましょう。

- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

- 書面を労働者に交付すること。

- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

労使協定の締結

フレックスタイム制の導入には、労使協定で以下の事項を定める必要があります。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

- 標準となる1日の労働時間

- コアタイム(※任意規定)

- フレキシブルタイム(※任意規定)

対象となる労働者の範囲

フレックスタイム制の対象となる従業員は、その範囲を明確に区別しておきましょう。課ごと、グループごと、個々人ごと等、定め方は自由です。

フレックスタイム制は、従業員自身が出勤時間や退勤時間を自主的に選択するという制度であり、その対象者については基本的に遅刻や早退という概念がなくなります。

したがって、その対象範囲を曖昧にすると、職場の規律が保てなくなる、人員配置に支障が生じる、労務管理が困難になる等、強度の悪影響が及ぶことが想定されます。

清算期間

清算期間とは、企業においてフレックスタイム制が採用された場合に、労働者が労働すべき時間を定める期間のことを指します。

フレックスタイム制は、労働者が出勤時間や退勤時間を自主的に選択する制度ですが、一定期間内で働く時間は予め決めておかなければなりません。予めその一定期間の単位(=清算期間)と、その単位内における総労働時間を定めておいて、その間の勤務時間の長短を清算します。その際、実際に働いた時間に過不足があれば、賃金の控除や、割増賃金の支払い等の問題が生じます。

清算期間を定める場合は、起算日がいつで、いつが終期かを明確にしておくことが重要です。「毎月1日から月末まで」「毎月25日から翌月24日まで」というように、起算日や期間を明確にしておきましょう。

清算期間における総労働時間

清算期間における総労働時間は、労働者がその清算期間中にトータルで何時間労働しなければならないかを予め定めておくものです。いわゆる所定労働時間に相当するものですが、通常は一日単位で定めるところ、フレックスタイム制では清算期間を単位として定めるのです。

なお、清算期間における総労働時間は、所定労働時間の上限に収まるように定めなければなりません。

法定労働時間の総枠は、【1週間の法定労働時間(40時間)÷1週間の日数(7日)×清算期間の暦日数】で算出します。1ヶ月~3ヶ月単位の法定労働時間の総枠を表にしていますので、ご活用ください。

| 精算期間の暦日数 | 精算期間の暦日数 | |

|---|---|---|

| 1か月単位 | 31日 | 177.1時間 |

| 30日 | 171.4時間 | |

| 29日 | 165.7時間 | |

| 28日 | 160.0時間 | |

| 2か月単位 | 62日 | 354.2時間 |

| 61日 | 348.5時間 | |

| 60日 | 342.8時間 | |

| 59日 | 337.1時間 | |

| 3か月単位 | 93日 | 525.7時間 |

| 91日 | 520.0時間 | |

| 90日 | 514.2時間 | |

| 89日 | 508.5時間 |

標準となる1日の労働時間

標準となる1日の労働時間とは、労働者が年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の、算定基礎となる労働時間の長さを定めておくものです。

日々の労働時間を労働者の自主的選択に委ねるフレックスタイム制では、年休を取得した場合に支払われるべき日額の賃金の計算が問題となるので、予め定めておくということです。

その定めかたは、清算期間における総労働時間を、期間中の所定労働日数で割った時間を基準とします。

コアタイムとフレキシブルタイム

コアタイムは、1日のうちで、労働者が働くことを義務づけられた時間帯です。これに対し、労働者が自ら労働時間を決められる時間帯がフレキシブルタイムであり、この時間であれば勤務の中抜けも可能となるため、労働者にとっては自由度の高い時間だといえます。これらを設定するかは任意とされています。

一般的にフレックスタイム制と呼ばれるものの多くは、これらを設けていますが、コアタイムを設定せずに、出勤日も労働者が選択できるという制度設計(いわゆるスーパーフレックスタイム制)も可能です。

さらに、協定により定めることで、コアタイムを設定する日を定めるだけでなく、設定しない日を定めることも可能であり、日によってコアタイムの時間帯を変更することも可能です。

法改正により必要となった手続

2019年4月の労基法改正により、フレックスタイム制の清算期間の上限は、従来の1ヶ月から3ヶ月に拡大されました。より柔軟な働き方を可能とする制度設計が可能となりましたが、清算期間が1ヶ月を超える場合は、所轄労働基準監督署長に労使協定の届出が必要とされます。

フレックスタイム制を導入するにあたっての注意点

フレックスタイム制は、労務管理や従業員間の情報共有等、雇用主側の負担や配慮が求められます。時間外労働に対する割増賃金支払いや、これを行わせる場合の36協定等、労基法の要求する内容が変わるものではありません。

一日の大半をコアタイムに設定する等、労働者が始業・終業時刻を自由に決定するというフレックスタイム制の趣旨に反する場合、そもそも制度自体が無効とされ、清算期間内で処理されていたはずの残業代等の問題が生じることも懸念されますので、実情に合わせて事前に制度設計を十分行うことが必要です。

フレックスタイム制の導入手続きで不備がないよう、弁護士に依頼することをお勧めします。

フレックスタイム制の導入は、会社が労働時間を指定するという従来の働き方から、従業員自身が勤務時間を選択するという抜本的な改革を伴うものです。

手続的要件として求められる「就業規則に規定し、労使協定を締結する」というだけではなく、今後の運用も踏まえた制度設計を行い、それを就業規則や労使協定に反映させておくことが肝要です。

個人単位でフレックスタイム制を導入することは可能ですか?

結論としては可能です。制度の導入自体は、就業規則の変更・周知や労使協定等、従業員全体が関与することになりますが、清算期間やコアタイム等の条件を個々の要望に応じて個別に設定することも許容されています。

もっとも、フレックスタイム制の労務管理だけでも容易ではないのに、個々でコアタイムの有無が異なる等の複雑な制度を導入してしまうと、その運用に苦慮することは想像に難くありませんので、慎重な判断をお勧めします。

コアタイム以外の時間帯の出勤命令や、早出、残業命令等を下すことは可能ですか?

フレックスタイム制は「始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねる」ものですので、理論的には、このような命令は下せません。

早出については、労働時間の繰り上げ、繰り下げと同じく、コアタイムの繰り上げ等を行うという方法が考えられますが、そのためには、コアタイムを変更することを可能とする条項を、予め労使協定に定めておく必要があります。そうでなければ、あくまで本人の自発的な同意により、その時間帯の出勤に応じてもらうしかありません。

清算期間における実労働時間の合計が、総労働時間を下回った場合の対応について教えて下さい

総労働時間を実労働時間が下回った場合、欠勤等と同じく、その不足分を賃金から控除します。不足分を次期の清算期間に加算するという取り扱いも可能ですが、次期における加算後の時間(次期の総労働時間+前の清算期間から繰り越した不足時間)は法定労働時間の上限を超えてはなりません。

フレックスタイム制において、休日労働や深夜業の取扱いはどのようになりますか?

法定休日に関する労基法の規定はフレックスタイム制にも適用されますので、少なくとも毎週一度の休日を与えなければなりません。この法定休日に出勤させた場合、割増賃金の支払義務が生じます。

また、フレックスタイム制でも、深夜に労働した場合は深夜割増賃金の対象となります。

もっとも、深夜に働く必要のない業種であれば、フレキシブルタイムを深夜以外の時間に設定しておくことで、不要な深夜割増賃金の支払いを防止するべきと考えます。

フレックスタイム制における、年次有給休暇の取り扱いについて教えて下さい。

フレックスタイム制でも、年休は通常通り取得することができます。その場合、1日の標準労働時間として定めた時間を働いたものとして処理することになります。

フレックスタイム制の導入において、時間管理が苦手な社員への対処法を教えて下さい。

コアタイムの設定や、情報共有のシステム化と徹底、労働時間の管理を厳密に行い、総労働時間に実労働時間が不足した場合は厳粛に賃金から不足分を控除して、自ら時間を管理するという意識を植え付ける等の対応が考えられます。それでも問題行動がやまない場合、当該社員をフレックスタイム制の対象外とすることも検討すべきでしょう。

フレックスタイム制においても36協定の締結は必要ですか?

36協定の締結は必要です。清算期間内の総労働時間と実労働時間を比較して、超過が生じていた場合、時間外労働として取り扱われます。これは、割増賃金が発生するだけでなく、36協定を締結していないと法令違反となってしまいます。

フレックスタイム制の導入で、労使協定を締結しないとどのようなリスクが生じるのでしょうか?

労使協定はフレックスタイム制導入要件の1つですので、締結していないと、そもそもフレックスタイム制は無効であるため、未払い残業代が発生する等の様々な問題が生じます。

特定の部署のみにフレックスタイム制を導入することは可能ですか?

フレックスタイム制の対象は、自由に設定することができます。労使協定の内容等により、特定部署のみを対象とすることも可能です。

フレックスタイム制を導入する場合、10人未満の会社の場合でも就業規則の作成は必要ですか?

フレックスタイム制の導入は、「就業規則またはこれに準ずるもの」により、労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨を規定することが求められています(労基法32条の3)。

就業規則の作成義務を負うのは、「常時10人以上の労働者を使用する使用者(労基法89条)」ですので、10人未満の会社の場合、就業規則の作成までは不要です。

もっとも、これに準ずるものとして、書面で「労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる」旨を規定した上で、就業規則と同様に、従業員全員に周知することが求められます。

就業規則を変更した場合、従業員全員に周知するにはどのような方法が有効ですか?

法令上は、下記表のとおりですが、全員に書面を交付することが一番確実でしょう。

- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

- 書面を労働者に交付すること。

- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

フレックスタイム導入による労使協定の様式は、所定のものでないとだめですか?

参考書式はありますが、必要な記載事項が書かれていれば十分です。

労使協定の有効期間はいつまでと定めるべきでしょうか?

36協定等と同じく、1年程度としておくことでよいと思います。

フレックスタイムの休憩時間を社員に委ねる場合、労使協定の締結は必要ですか?

一斉休憩が必要ない事業であれば、各日の休憩時間の長さを定め、その時間帯を労働者にゆだねる旨を定めておくことで足りるとされています(昭63・3・14基発第150号)。就業規則等に規定するか、労使協定で定めておくかのいずれかを履践しましょう。

清算期間における総労働時間について「8時間×所定労働日数」というような定め方も可能ですか?

完全週休二日の労働者の場合であれば、労使協定で定めることにより、清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることも可能となりました(労基法32条の3第3項)。

「業務の進捗状況に応じて残業命令を下す」という旨を就業規則に定めることは可能ですか?

フレックスタイム制は、始業・終業の時刻を労働者が自主的に選択する制度です。これを導入する以上、残業命令は下せません。仮に、そのような定めを就業規則に置くと、フレックスタイム制自体が無効と評価されかねません。